Чтобы мы-Русские ответили, если бы нам вдруг сказали: «Вот, вы ратуете за сильную, верную Богу Россiю, но именно сильную Россию построили Будённый, Ворошилов, Сталин, Жуков, Рокоссовский, советские ученые, ракетчики, чекисты и прочие красные герои. Ведь нельзя отрицать, что они построили мощную державу? Надо укреплять эту державу, реформировать её, улучшать, а ни в коем случае не разрушать». Именно так разглагольствуют сегодня кремлёвские плутократы, ставящие в один ряд русских национальных героев и красных иудо-большевиков. Может стоит с этим смириться и принять предлагаемую нам версию отечественной истории?

Нет, мы такой подлости никогда не сделаем и не поставим убийц вместе с Христолюбивым Русским воинством. Ваша страна, это не наша страна, господа кремлевские, ваше государство построено на костях и ценой уничтожения нашего государства и истребления её лучших сынов, а потому укреплять и реформировать вашу кровавую государственность мы не будем никогда. Мы будем с ней бороться, пока она не будет уничтожена и заменена русской национальной государственностью. Кто мыслит так, тот белый, кто мыслит как-то иначе, тот красный, какой бы псевдомонархической и псевдопатриотической риторикой он не прикрывался. Никакая другая постановка вопроса просто невозможна, или Христос или антихрист, третьего нет.

Игумен Николай (РосПЦ)

………………………………………………………………………………………………………….

Из книги “Вожди Белых армий”. (Черкасов-Георгиевский) . 80 процентов белой армии юга России, — генерала Деникина не любили и поклонялись донскому "деду" генералу К.Мамонтову.

Прежде чем говорить о белом вкладе кубанского и донского казачества в Гражданскую войну в лице его выдающихся вожаков генералов Шкуро и Мамонтова, полезно познакомиться с точками зрения на казачество вообще. Чтобы не выглядеть особо пристрастным, приведу их в большинстве от самих казаков.

Во-первых, недавно я разговаривал с одним подполковником Генштаба современной российской армии родом из кубанских казаков, и он заявил мне с гордостью:

— Русские произошли от русских, а казаки — от казаков.

То есть подчеркнул казак-подполковник таким образом свою "нерусскость". Если учесть, что кубанские казаки ведут свою родословную от казаков Запорожской Сечи и до сих пор говорят на некой смеси украинской "мовы" и русского языка, то, пожалуй, они действительно не столько русские сколько украинцы. А все же украинцы: малороссы, по-старинному, — национально произошли от древнерусских, значит корень-то и украинцев, и "их" запорожских казаков все равно русский — с общей нашей прародительницы Древней, Киевской Руси.

Однако, поди ж ты, современный подполковник-казак не то что русским, он и украинцем себя не хочет ни за что признавать. Выходит у него особая, совершенно отличная от русских, украинцев, славянская "разновидность" — казак! Какая-то несуразица вроде "кавказской национальности"… Причем, офицер этот — сын крупного писателя, то есть, так сказать, потомственно подкован он в данном вопросе то ли идеологически, то ли националистически.

Возможно, этаким "казаковством" лишь кубанцы грешат? Да нет, то же самое: "Русские — от русских, казаки — от казаков", — думаю, с удовольствием повторят и донцы, и казаки из других российских областей.

Ну, это казачий взгляд на вещи. Давайте же посмотрим, что думает со своей стороны о различиях русских и казаков подходящий на "нейтральность" и по своему национальному происхождению другой пишущий на эту тему. В Органе информации и связи Российского Имперского Союза-Ордена "Имперский вестник" (январь 1999 г., № 45) в статье "Чему учит нас эпоха преподобного Сергия?" о. Дионисий (Алферов) из РИПЦ указывал:

"В последние годы в патриотической печати неоправданно много ублажают и восхваляют казаков — только потому, что они "казаки". Про современных ряженых нечего и говорить: они никаких похвал пока не заслужили. Но и исторический тип казака, своевольного и своенравного человека, во многом противоположен служилому московскому человеку. Казак — это своего рода "демократ", не признающий никаких ограничений своей воли, не желающий ни тянуть тягла, ни нести обязательной службы. Казак не признает над собой никакой власти ("Чтоб всяк всякому был равен", — С. Разин); даже выбранные на срок атаманы нередко до окончания своих полномочий оказывались "посаженными в воду" (то есть утопленными)..

Оказав помощь Московскому государству в отражении татар и турок, вольные казаки, с другой стороны, принесли ему и немало вреда своими многочисленными мятежами. Вспомним их поддержку обоих Лжедмитриев, восстания Болотникова и Разина, Булавина и Пугачева. Совершенно справедливо писал С. Булгаков, что в русском народе всегда боролись дух обители преп. Сергия и заветов Св. Руси — с духом Дона и Запорожской Сечи. Столкновение русских людей разного духа подчеркивает взаимное исключение этих идеалов. Именно запорожцы и донцы вместе с поляками в составе отрядов "тушинского вора" во время первой смуты осаждали Москву и Троице-Сергиеву Лавру. Очевидно, что идеалы той казачьей вольности — это отнюдь не идеалы Св. Руси, не идеалы православно-монархической государственности. И идеалом русского человека такой казак быть не может.

Славный период истории казаков связан именно с превращением их из вольных, голутвенных людей, бродящих "за зипунами", в служилое сословие, воюющее под царскими знаменами".

Чтобы понять бело-красные шатания казачества во время Гражданской войны, прислушаемся к суждениям и высоких белоказачьих авторитетов. Оба эти генералы — донцы, но отмеченная ими ниже казачья психология, как показала Гражданская война, равноценно "работает" и у кубанцев.

Вот что пишет в своих "Очерках Гражданской Войны на Дону. 1917-1920 г.г. РУССКАЯ ВАНДЕЯ" генерал-майор А. В. Голубинцев, командовавший в Первую мировую войну 3-им Донским Казачьим Ермака Тимофеева полком, потом руководивший белым восстанием в Усть-Медведицком округе, позже — начальник конной дивизии и конной группы в Белой армии:

"Вообще, надо заметить, что казаки, при всех своих положительных военных качествах и доблести, при неудачах восстаний, как это подтверждает нам история, часто стремятся рассчитаться головами своих вождей и начальников. В этих случаях только самообладание, решимость и авторитет начальника могут сдержать толпу от выступлений. Малейшее колебание, уступчивость или робость, как масло налитое в огонь, увеличивают пламя.

Эти обстоятельства я всегда учитывал, ибо уже несколько раз бывал в таком положении во время военных неудач при антибольшевистских восстаниях и еще раньше, при военных волнениях в начале революции".

Генерал-от-кавалерии А. М. Каледин, трижды Георгиевский кавалер, командовавший в Первую мировую войну 8-й армией, первый со времен Петра Великого выборный летом 1917 года Донской атаман, застрелился в феврале 1918 года, потому что тогда в Белой борьбе его не поддержала основная масса донского казачества. В своем предсмертном письме он писал Верховному руководителю Добровольческой армии генералу М. В. Алексееву:

"Казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а слабого проводителя своих интересов и отходят от него. Так случилось со мной и случится с Вами, если Вы не сумеете одолеть врага".

+ + +

Итак, взглянем на геройский путь славных белых казачьих командиров А. Г. Шкуро и К. К. Мамонтова. Прежде всего, интересно, что ни тот, ни другой так от рождения не назывались. На самом деле Шкуро имел фамилию — Шкура, а Мамонтов был — Мамантов. Откуда-то взявшееся новое прозвание первого: Шкуро, — фамилию облагозвучило, а второго, думаю, опростило: Мамантов было куда аристократичнее. Но что бы раньше ни было, станем называть наших героев так, как судьба их в Гражданской войне утвердила окончательно.

Андрей Григорьевич Шкуро родился в семье подъесаула (чин штабс-ротмистра в кавалерии, штабс-капитана — в пехоте) 1-го Екатеринодарского казачьего полка в станице Пашковской, что недалеко от Екатеринодара, в 1886 году. Шкуро-старший простым казаком дрался в 1877 году на войне с турками, потом уже офицером неоднократно отличался во многочисленных экспедициях против немирных горцев. Был сильно изранен, выйдет в отставку полковником. Мама Андрюши тоже была с Кубани, являлась дочерью священника.

Десятилетнего Шкуро вместе с другими казачатами направили учиться в Москву в 3-й Московский кадетский корпус. Здесь юноша семиклассником осенью заполошного 1905 года участвовал в "кадетском бунте", читал перед двумя десятками восставших однокашников свои обличительные против начальства стихи. Андрею все же дали доучиться и потом он поступил в Николаевское кавалерийское училище.

В училище на старшем курсе Шкуро был удостоен производства в портупей-юнкера, но уже тогда с трудом шел против своего удалого нрава: однажды напился и был из привилегированных разжалован. В 1907 году после окончания училища Шкуро выпущен в 1-й Уманский бригадира А. Головатова казачий полк Кубанского казачьего войска, который стоял в Карсе. Отсюда Шкуро вызывается охотником в Персию.

В Персии А. Шкуро в составе двух сводных сотен воюет с контрабандистами, нарушителями русской границы, грабителями караванов из племени шехсеван до поздней весны 1908 года и получает свою первую награду — орден Святого Станислава 3-й степени. Потом его переводят в полк, где когда-то служил его отец: 1-й Екатеринодарский конный кошевого атамана Захара Чепиги, стоящий в Екатеринодаре. В родных пенатах Шкуро показывает все горизонты своего лихого характера, неоднократно попадая на гауптвахту.

Остепеняется казак женитьбой на дочери директора народных училищ Ставропольской губернии С. Г. Потапова Татьяне, молодые отправляются в свадебное путешествие в Германию и Бельгию. В 1913 году подходит Шкуро числиться во второочередном полку бездельничая. Деятельный 26-летний Андрей предпочитает отправиться в сибирскую экспедицию для изысканий золотоносных месторождений, он едет в Читу, где узнает о начале Первой мировой войны.

Шкуро немедленно возвращается в Екатеринодар, откуда уходит младшим офицером 3-го Хоперского полка на Галицийский фронт. Там у Тарновы в начале августа 1914 года Шкуро прямо из вагона с конями идет в атаку…

Поезд останавливается, казакам приказывают выпрыгивать верхом на конях в расстилающееся перед ними чистое поле. На нем стоит германская конная гвардия и австрийская пехота. Шкуро летит карьером в конном строю и врубается в неприятельские цепи… Хоперцы погнали врага вглубь Галиции до Сенявы.

Там Шкуро, командуя взводом в 17 шашек, сталкивается с эскадроном немецких гвардейских гусар. Казаки и гусары идут во встречную атаку. Шкуровцы сбивают германских гвардейцев, захватывая в плен двух офицеров, 48 гусар и пару пулеметов. Как написал потом в своих воспоминаниях А. Г. Шкуро, "за это дело я получил заветную "клюкву" — Святую Анну 4-й степени на шашку, с красным темляком".

Потом командир 5-й сотни Шкуро "висел" на отступающих австрийцах, в направлении на Кельцы взял в плен две роты противника. Позже бывало, что его казаки приводили по 200-250 пленных. В начале ноября 1914 года под Радомом сотня Шкуро вместе с подразделением донских казаков захватила много пленных, орудий, пулеметов, за что он был удостоен Георгиевского оружия. Но не повезло Шкуро в конце года: ранили в ногу пулей во время разведки.

Снова чуть не убили отчаянного Шкуро в июле 1915 года в сражении под Таржимехи, когда он командовал пулеметной командой. Конники 3-го Хоперского полка пошли в пешую атаку. Шкуро вылетел с пулеметчиками на конях впереди цепей на полтысячи шагов, они соскочили и ударили по немцам шквалом огня!

Шкуро бил из пулемета, не очень пригибаясь, и германская пуля нашла на поясе его черкески рукоятку кинжала, раздробила ее, пробила живот. Не кинжал бы, ранило смертельно, а так лишь задело брюшину. Отвезли казака в лазарет, где подлечили и отправили укрепить здоровье домой в Екатеринодар. За очередной подвиг А. Г. Шкуро удостоился казачьего чина есаула, что по-кавалерийски — ротмистр, по-пехотному — капитан.

Дальнейший фронтовой поворот его службы благодаря собственной талантливой инициативе Шкуро позже описывал так:

"Возвратившись в полк, я был назначен в полковую канцелярию для приведения в порядок материалов по истории боевой работы полка. Это был период затишья на фронте. В обстановке временного отдыха мне пришла в голову идея сформирования партизанского отряда для работы в тылах неприятеля. Дружественное отношение к нам населения, ненавидевшего немцев, лесистая или болотистая местность, наличие в лице казаков хорошего кадра для всякого рода смелых предприятий — все это в сумме, казалось, давало надежду на успех в партизанской работе…

Организация партизанских отрядов мне рисовалась так: каждый полк дивизии отправляет из своего состава 30-40 храбрейших и опытных казаков, из которых организуется дивизионная партизанская сотня. Она проникает в тылы противника, разрушает там железные дороги, режет телеграфные и телефонные провода, взрывает мосты, сжигает склады и вообще, по мере сил, уничтожает коммуникации и снабжение противника, возбуждает против него местное население, снабжает его оружием и учит технике партизанских действий, а также поддерживает связь его с нашим командованием.

Высшее начальство одобрило мой проект… Я был прикомандирован в штаб нашего корпуса и в течение декабря 1915 года и января 1916 года формировал партизанскую сотню исключительно из кубанцев. Она получила наименование Кубанского конного отряда особого назначения".

При первом боевом крещении в тылу у немцев партизаны Шкуро перебили 70 германцев, тридцать взяли в плен, забрали винтовки, два пулемета, а сами потеряли лишь двоих. В течение 1916 года Шкуро с партизанами пришлось действовать и в Минской губернии, и на Южном фронте. На Южных Карпатах при взятии Карлибабы его контузило в голову, была разбита щека и поврежден правый глаз. Не испортило и это ранение внешности бедового казака: кудрявый блондин Шкуро, с пшеничными усами, с подбородком-ступенькой, широкоплечий, приземистый, выглядел в темной черкеске с белыми газырями всегда молодцом.

Шкуро продолжил воевать по соседству с Уссурийской конной дивизией генерала Крымова, лучшим полком в которой считался 1-й Нерчинский, был он под командой барона Петра Врангеля. Однажды после тяжелого ночного боя будущий командир Шкуро на Гражданской войне Врангель потеснился в занятом им охотничьем домике, чтобы дать разместиться его уставшей "орде".

В начале 1917 года на Румынском фронте отряд Шкуро придали 3-му конному корпусу генерала-от-кавалерии графа Ф. А. Келлера. Этот легендарный рыцарь-монархист, единственный из высшего генералитета Российской армии попытавшийся поддержать Государя Императора Николая Второго в переломный момент его судьбы, отлично описан в мемуарах Шкуро. Процитируем этот кусок, чтобы нагляднее понять дальнейшее шкуровское отношение к власти Временного правительства и тем более — к большевицкой:

"Граф Келлер занимал большой, богато украшенный дом в городе Дорна-Ватра. С некоторым трепетом, понятным каждому военному человеку, ожидал я представления этому знаменитому генералу, считавшемуся лучшим кавалерийским начальником русской армии. Меня ввели к нему. Его внешность: высокая, стройная, хорошо подобранная фигура старого кавалериста, два Георгиевских креста на изящно сшитом кителе, доброе выражение на красивом, энергичном лице с выразительными, проницающими в самую душу глазами…

Все знали, что служба под его командой ни для кого не показалась бы синекурой… За время нашей службы при 3-м конном корпусе я хорошо изучил графа и полюбил его всей душой, равно как и мои подчиненные, положительно не чаявшие в нем души. Граф Келлер был чрезвычайно заботлив о подчиненных; особое внимание он обращал на то, чтобы люди были всегда хорошо накормлены, а также на постановку дела ухода за ранеными, которое, несмотря на трудные условия войны, было поставлено образцово.

Он знал психологию солдата и казака. Встречая раненых, выносимых из боя, каждого расспрашивал, успокаивал и умел обласкать. С маленькими людьми был ровен в обращении и в высшей степени вежлив и деликатен; со старшими начальниками несколько суховат. С начальством, если он считал себя задетым, шел положительно на ножи. Верхи его поэтому не любили. Неутомимый кавалерист, делавший по 100 верст в сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы переменить измученного коня, он был примером для всех. В трудные моменты лично водил полки в атаку и был дважды ранен.

Когда он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и в чекмене Оренбургского казачьего войска, щеголяя молодцеватой посадкой, казалось, чувствовалось, как трепетали сердца обожавших его людей, готовых по первому его слову, по одному мановению руки броситься куда угодно и совершить чудеса храбрости и самопожертвования…

Когда в Петрограде произошла революция, граф Келлер заявил телеграфно в Ставку, что не признает Временного правительства до тех пор, пока не получит от монарха, которому он присягал, уведомление, что тот действительно добровольно отрекся от престола. Близ Кишинева, в апреле 1917 года, были собраны представители от каждой сотни и эскадрона.

— Я получил депешу, — сказал граф Келлер, — об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, что Государь Император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю (цитирую по памяти):"З-й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола. Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя".

— Ура, ура! — закричали драгуны, казаки, гусары. — Поддержим все, не дадим в обиду Императора.

Подъем был колоссальный. Все хотели спешить на выручку плененного, как нам казалось, Государя. Вскоре пришел телеграфный ответ за подписью генерала Щербачева (фактический командующий Румынским фронтом, числящийся помощником при главкоме короле Румынии Фердинанде — В.Ч.-Г.) — графу Келлеру предписывалось сдать корпус под угрозой объявления бунтовщиком… В глубокой горести и со слезами провожали мы нашего графа. Офицеры, кавалеристы, казаки — все повесили головы…

Приказ № 1 и беспрерывное митингование, пример которому подавал сам глава Временного правительства — презренный Керенский, начали приносить свои плоды: армия и особенно ядро ее — армейская пехота — стали разлагаться неуклонно и стремительно… Отношения между пехотой и казаками, получившими прозвище "контрреволюционеров", приняли столь напряженный характер, что можно было ежеминутно опасаться вспышки вооруженной междоусобицы".

Оставим А. Г. Шкуро, носящего уже чин войскового старшины (подполковника), на пороге начавшейся Русской Смуты, как называл этот период нашей истории А. И. Деникин, чтобы посмотреть, с чем пришел к судьбоносному Февралю 1917 года будущий "напарник" Шкуро в Гражданской войне Мамонтов.

+ + +

Константин Константинович Мамонтов родился в семье казачьего офицера донской станицы Усть-Хоперская в 1869 году и был обязан потомственным дворянством одному из своих предков. Тот был служилым казаком, получившим дворянство и земли в награду за доблесть и верность русской короне. Костя учился в Петербурге в Николаевском кадетском корпусе, как потом с кадетов начнет в Москве и Шкуро. И в тот же тон своей "паре" — будущему кубанскому вожаку Шкуро — Мамонтов продолжает свое образование в Николаевском кавалерийском училище, которое заканчивает в 1890 году.

Однако благодаря своему происхождению, молодой Мамонтов выпущен из этой воинской "альма матер" для многих донских и кубанских казаков корнетом в Лейб-Гвардии Конно-гренадерский полк. В 1893 году его переводят в кавалерийский Харьковский полк. В 1899 году Мамонтов зачислен в комплект донских казачьих полков и командирован на службу в 3-й Донской казачий полк. На русско-японскую войну есаул Мамонтов идет добровольцем и попадает служить в Отдельную Забайкальскую казачью бригаду знаменитого героя той войны генерала П. И. Мищенко.

Как отмечал А. И. Деникин, служивший в войну с японцами у Мищенко начальником штаба, у штабных этого генерала на плечах "плохо держалась голова". За японскую войну из пяти штабных мищенковских офицеров убьют четверых, двое пропадут без вести, из раненых одного изувечат три раза, другого — четыре. Всего только у штабных будет урон в 22 человека, не считая ординарцев и офицеров связи. В других частях бригады, почаще штабных ходящих в атаки, считать потери еще проблематичнее.

Слава частей генерала Мищенко была такова, что в них всеми правдами и неправдами сбегались десятки офицеров и сотни солдат, рвавшиеся на той непобедоносной войне в истинное боевое дело, которое здесь не увядало. Бежали на "мищенковский" фланг русской армии с разных бесславно замерших позиций, приходя без всяких документов или с неясным формуляром и сбивчивыми объяснениями. Прослышав о генерале Мищенко, в России офицеры брали краткосрочные отпуска, добирались сюда, чтобы "застрять". Пылкая молодежь, штаб-офицеры, пожилые запасные — все как один из этих сорви-голов, охотничков были прекрасными бойцами…

Есаул Мамонтов служит в 1-м Читинском полку Забайкальского казачьего войска и 17 мая 1905 года под командой самого генерала Мищенко скачет в его сводном отряде из сорока пяти сотен казаков и шести орудий в рейд по японским тылам. Они углубляются во вражеское расположение к реке Ляохе и окрестностям Синминтина.

На первом же переходе их боковой авангард попал под огонь японцев. Прикрылись двумя спешенными сотнями и двинулись дальше. Мищенко доложили, что авангард потерял ранеными восемь казаков. Генерал быстро спросил:

— Раненых вынесли, конечно?

— Невозможно, ваше превосходительство. В ста пятидесяти шагах от японской стрелковой стенки лежат.

— Чтобы я этого "невозможно" не слышал, господа!

Еще две сотни скачут назад. Они спрыгивают на землю, стреляя, бросаются вперед. Шквал японского огня не дает забрать товарищей. Из цепи вылетает сотник Чуприна с командой удальцов! Они бегут к раненым, падая под японскими пулями. Казачьи цепи открывают свой ураганный огонь…

Один у Чуприны убит и уже четверо ранено. Но сотник, кошкой передвигаясь вперед, командует станичниками. Его казаки подхватывают всех раненых, волокут их и убитого под бешеным валом огня назад… Полностью вынесли!

Такова неколебимая традиция мищенковцев. Это не вопрос целесообразности, а духа. Казаки считают бесчестием попасть в плен. Однажды в ста шагах от вражеской позиции японцы убили в атаке уральского урядника. Сменить уральцев прибыли забайкальские казаки, но уральцы решили во что бы то ни стало вынести мертвого земляка. Восьмеро из них осталось в цепи и пробыло под сильнейшим огнем до ночи. Тогда и вытащили урядника, чтобы не остался он без "честного погребения"…

Первые три дня рейда отряд Мищенко смерчем несется по японскому тылу, сделав полторы сотни километров. 20 мая казаки есаула Мамонтова прорываются через завесу японских постов, выскакивают на новую подвозную японскую дорогу и видят огромный обоз, тянущийся на семь километров! Эскадроны 1-го Читинского полка в клочья рубят его прикрытие. Соскакивают на землю, волокут в кучи повозки, подпаливают… Отряд уходит дальше, оставляя зарево костров.

Отлично укрепленная деревня Цинсяйпо встретила их пулеметами. Три сотни сходят с коней и идут в атаку. Встречный огонь косит неумолимо. Хорунжий Арцишевский с двумя орудиями выскакивает на открытое поле. Встал перед японцами на 600 шагов! Ударил шрапнелью.

На пригорке дрогнула и отходит одна из японских рот. Сотни вскакивают на коней. Кавалерийская атака! Даже штабные несутся вперед и врубаются в японские ряды.

Роты японцев храбры и погибают честно. Среди остатков своих солдат японский офицер стреляет себе в висок. У другого самурая-офицера нет секунд на харакири: он втыкает кинжал в горло… Две японские роты изрублены, в плен попадает лишь 60 человек. Казаки подбирают своих раненых и японских. Тех вместе с персоналом до этого захваченного японского госпиталя оставляют на воле. Русские хоронят своих убитых, отпевает старообрядческий поп из уральских казаков.

Впереди еще налеты и бои.В одном из них по боковому авангарду колонн японцы неожиданно врезают так, что он отскакивает прямо на Мищенко. Генерал останавливает отступающих криком:

— Стой, слезай! В цепь, молодцы!

У Мищенко еще до рейда раздроблена раной и не проходит нога, он, опираясь на палку, идет в атаку впереди цепи.

После боя генерал смущенно говорит одному из офицеров:

— Я своих казаков знаю. Им, понимаете ли, легче, когда видят, что и начальству плохо приходится.

Выполнив поставленные задачи, отряд возвращался, когда из деревни Тасинтунь по нему открыли огонь. Можно было уйти, но сотники уральцев и терцев самочинно повели своих казаков на деревню, как потом говорили:

— Не желая оставить дело, не доведя его до славного конца.

В этом бою в деревне великолепно погибал старый японский капитан. Он командовал ротой, которая геройски отбивалась от казаков. Старик во весь рост спокойно стоял на крыше фанзы, руководя огнем, пока не упал мертвым.

В результате этого рейда казачий отряд Мищенко разгромил две транспортные дороги со складами, запасами, телеграфными линиями, уничтожил свыше восьмисот повозок с ценным грузом. Мищенковцы увели более двух сотен лошадей, взяли в плен около двухсот пятидесяти японцев с пятью офицерами, захватив скорохода с большой корреспонденцией командующему одной из японских армий генералу Ноги. Полтысячи врагов вывели казаки из строя. Отряду же рейд обошелся в 187 человек убитыми и ранеными.

Я столь подробно остановился на описании этого рейда, в котором шел 36-летний Мамонтов, потому что, скорее всего, именно он масштабно явился для Константина Константиновича первым военным предприятием такого рода. В дальнейшем белый партизан Мамонтов будет блестяще использовать и развивать эти навыки и духовные традиции, чтобы остаться в аналах своим знаменитейшим "Мамонтовским рейдом" по красным тылам, когда его казаки никак не хуже мищенковских пронесутся ураганом по большевицким Тамбову, Козлову, Лебедянску, Ельцу, Воронежу.

После окончания русско-японской войны К. К. Мамонтов в чине войскового старшины служил помощником командира 1-го Донского казачьего полка. В августе 1912 года он произведен в полковника. На Первую мировую войну полковник Мамонтов выступает командиром 19-го Донского казачьего полка.

С апреля 1915 года Мамонтов командовал 6-м Донским казачьим полком, а в начале 1917 года полковник Мамонтов был произведен в генерал-майоры и стал командиром бригады в 6-й Донской казачьей дивизии.

+ + +

Продолжим по старшинству о нашем донском герое.

После Февральской революции в условиях разлагающейся армии и фронтов генерал К. К. Мамонтов во главе своей бригады вернулся на Дон в станицу Нижне-Чирскую. Густобровый, с широко распахнутыми темными глазами, 48-летний Мамонтов в это время носил короткую стрижку основательно поседевших волос и удивительные усы — пышнющие, длинно торчащие концами наискосок ниже подбородка. Они очень напоминали такие же у генерала Юденича.

После Октябрьского переворота 1917 года на Дону начался так называемый теперь некоторыми историками и в России период "капитуляции Дона перед большевизмом". Рядовые казачьи массы приняли идеи Октября доброжелательно. Обещание большевиками мира подкупило их, потому что от тягот войны казаки страдали больше всех народных российских слоев. Однако сосуществовать с красными не собирался Донской атаман, герой Первой мировой войны, единомышленник генерала Алексеева, начавшего создавать Добровольчество, генерал А. М. Каледин, внимательно наблюдающий в Новочеркасске за разворачивающимися событиями.

В этой столице Донского края стояли 272-й и 273-й пехотные полки в 16 тысяч солдат, совершенно развращенных большевицкой пропагандой. Донское правительство предложило им разоружиться, но те отказались. На сторону красных полков перешла и направленная их усмирить артиллерийская часть. Разоружить эту пехоту смогли только юнкера Донского военного училища вместе с офицерами из рождающейся Белой гвардии, с разных концов России уже пробравшихся на Дон как к маяку, зажженному непримиримыми Калединым и Алексеевым.

В ноябре в Ростов-на-Дону прибыло военное судно "Колхида", красные матросы которого вместе с местными большевиками подняли в городе восстание. Атаман Каледин бросил на его подавление снова юнкеров, туда пошли и офицеры из "Алексеевской организации", как называлась формирующаяся в Новочеркасске Добровольческая армия. Ростовские старики казаки помогли им разгромить большевиков и навести порядок.

Начали складываться донские белоказачьи партизанские отряды. Первых партизан здесь формировал с 30 ноября есаул В. М. Чернецов, в Первую мировую войну — лучший офицер-разведчик 4-й Донской Казачьей дивизии, воевавший и во фронтовом партизанском отряде Шкуро. В белый донской отряд Чернецова пошли в основном гимназисты, кадеты и студенты: 3 тысячи кадровых казачьих офицеров в Новочеркасске и 5 тысяч офицеров в Ростове выжидали, несмотря на то, что атаман Каледин объявил приказом по Войску Донскому формировать части для защиты Дона от красных.

Едва ли не единственным из казачьих генералов поддержал идею Чернецова К. К. Мамонтов. Он приступил к формированию своего партизанского отряда из казаков станицы Нижне-Чирской.

В конце декабря 1917 года в Новочеркасске была сформирована Добровольческая белая армия, во главе которой стали Верховный руководитель генерал Алексеев и ее командующий генерал Корнилов. Донской атаман Каледин вместе с Алексеевым и Корниловым для руководства Белым движением создали "триумвират", при котором стал работать "Гражданский совет" из российских общественных деятелей.

На Дону рождалось двоевластие, стычками забродившее по станицам.10 января 1918 года в станице Каменской прошел съезд фронтовых казаков вместе с представителями Донского областного Военно-революционного комитета, Московского Совета, ВЦИКа. В результате образовался казачий ВРК во главе с бывшим вахмистром Подтелковым и бывшим прапорщиком Кривошлыковым.

Донские полки стали отказываться подчиняться Каледину, в начавшейся Гражданской войне донцы пытались себя уверить, что их казачья хата с краю. Переговоры между калединским правительством и казачьим ВРК прошли в Новочеркасске 15 января, где Подтелков ультимативно требовал от Донского атамана сдачи власти.

В это время кумир молодежи Чернецов, уже в чине полковника, вел свой партизанский отряд на большевицкое гнездо в станице Каменской. И эти восемьсот офицеров, гимназистов, кадетов под командой храбреца-полковника разбили ревкомовские части… Каледин выдвинул казачьему ВРК свой ультиматум — самораспуститься!

Тогда 19 января ВРК признал власть ВЦИКа и Совнаркома, сплотился с Донским областным ВРК, заимев таким образом полную поддержку советских. 20 января красные войска 1-й Южной революционной армии, группы Саблина с авангардом из казаков 10-го, 27-го, 44-го полков под командой войскового старшины Голубова, широко известного "разинством" и пьянством, обрушились на чернецовцев. Многие из этих юных партизан лишь недавно были обучены стрелять, их разбили, а израненного Чернецова привели к Подтелкову. Когда тот оскорбил Каледина и партизанскую дружину полковника Чернецова, тот ударил Подтелкова по лицу, был изрублен шашками.

Генерал Деникин потом писал:

"Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно развалилось".

29 января 1918 года Каледин сообщил войсковому правительству, что для защиты Донской области от красных нашлось лишь 147 штыков, и устало сказал:

— Население не только нас не поддерживает, но настроено враждебно…

Отчаявшийся Алексей Максимович пошел в свою комнату в Атаманском дворце, написал предсмертное письмо генералу Алексееву и застрелился.

Самоубийство Каледина всколыхнуло Дон. На другой же день генерал Мамонтов на Войсковом круге вместе со съехавшимися депутатами от станиц и войсковых частей выбирал новую власть. Бывшего при Каледине Походным атаманом Донского казачьего войска генерал-майора А. М. Назарова избрали теперь Донским Войсковым атаманом, а Походным атаманом Назаров назначил генерал-майора П. Х. Попова. Тут же разгромили в Новочеркасске Совет рабочих депутатов, а Ростов, оборону которого держали добровольцы Алексеева и Корнилова, был объявлен на военном положении.

Походный атаман Попов стал собирать разрозненные белоказачьи партизанские отряды, среди каких заметно выделялись спайкой нижне-чирцы генерала Мамонтова. Начштаба Попова полковник В. И. Сидорин призвал всех офицеров присоединиться к ним. Однако против 147 штыков, из-за жалкости которых застрелился былой Донской атаман, теперь из тысяч казачьих офицеров в строю Донского войска все равно оказалось всего полторы тысячи конников, имевших 5 орудий и 40 пулеметов.

В феврале на Новочеркасск двинулись большевицкие войска под командой Голубова, силы которых значительно превосходили белых. Походный атаман генерал Попов решил уйти со своим сводным отрядом, в костяке которого были мамонтовские партизаны, в задонские степи. 25 февраля (отсюда все даты по новому стилю) 1918 года, отстреливаясь от авангарда красных войск, казаки Попова оставили Новочеркасск, начав свой Степной поход.

Донской атаман генерал А. М. Назаров отказался присоединиться к Попову. Наступавший на город бывший подполковник Голубов обещал амнистию всем новочеркассцам, но генерал Назаров, раньше преподававший в Тифлисском военном училище, командир казачьей бригады в Первую мировую войну, оставался не из-за надежды уцелеть. Он был вторым после Каледина выборным Донским атаманом со времен Петра Великого и не хотел позорить честь бегством.

25 февраля красные вошли в Новочеркасск, Голубов ворвался в Атаманский дворец, где атаман Назаров невозмутимо вел заседание Войскового Круга и мужественно встретил красного главаря.

Через пять дней повели его превосходительство генерала А. М. Назарова расстреливать. Когда взвод палачей против него выстроился, атаман снял с шеи иконку-благословение, что сохранила его на войне, помолился и поцеловал святыню. Стрелки вскинули винтовки, Анатолий Михайлович скрестил руки на груди и вдруг властно скомандовал:

— Раз, два, три… сволочь, пли!

Его уже упавшее мертвое тело красные долго долбили пулями…

Донские генералы Попов, Мамонтов не сомневались, что "нейтралитет" донцов временный. Он и действительно продлится лишь до весны 1918 года, когда на Дону свергнут советских и очистят его территорию от большевиков. Генеральское же большинство добровольцев все-таки настояло на своем — на Кубань! В донских станицах по пути они уже столкнулись с местным "энтузиазмом" и разуверились в батюшке Тихом Доне: огромное село в лучшем случае "наскребало" десятка два добровольцев.

Белой армии Юга России иметь дело с казаками было что тогда, что потом сложно из-за их "переливчатого" характера, но взятый добровольцами в Ольгинской курс на Екатеринодар, при штурме которого погибнет Корнилов, а город на этот раз не возьмут, был неудачен. Тут стоит согласиться с крупным военным исследователем Русского Зарубежья генералом Н. Н. Головиным, считавшим это решение "редкой стратегической ошибкой" Алексеева.

Таким образом, в конце февраля 1918 года пути добровольцев и донцов разошлись: офицеры зашагали в свой Первый Кубанский Ледяной поход, а казаки генералов Попова и Мамонтова двинулись на станицу Великокняжескую и далее к востоку — в степи Сальского округа. К. К. Мамонтов был назначен начальником группы партизанских отрядов.

В марте началось Общедонское восстание против советской власти! Самым грандиозным был подъем в станицах Суворовская и Нижне-Чирской, где хорошо запомнили генерала Мамонтова и припишут его к Нижне-Чирской почетным казаком.18 марта в 25 верстах от красного Новочеркасска собирается Съезд казаков Черкасского округа. Резко потерявшие нейтралитет казаки уже обличают не только коммунистов, комиссаров, а и "крестьянство, выступившее при нашествии большевиков явно враждебно к казачеству и принявшее самое деятельное участие в грабежах и разорении казачьих хозяйств".

Повстанцы бьют челом за помощью к "Степному отряду" Походного атамана генерала Попова. В апреле отряд Попова возвращается: переправляется через Дон и крушит красных, освобождая правобережные станицы. Генерал Мамонтов в самом центре восстания, он командует сборными отрядами 2-го Донского округа. Удержать взятый белоказаками Новороссийск помогает как раз подошедший из Румынии добровольческий отряд полковника М. Г. Дроздовского.

В середине мая в Новочеркасске проходит "Круг спасения Дона", на котором Донским атаманом избрали генерала П. Н. Краснова. Он приказывает расформировать участвовавшие в Степном походе партизанские отряды и включить офицерские кадры во вновь формирующуюся регулярную Донскую армию. В ней генерала К. К. Мамонтова назначают командующим группой войск, действующих на царицынском направлении.

+ + +

Мы оставили командира фронтового партизанского отряда войскового старшину А. Г. Шкуро в апреле 1917 года в Кишиневе, где казаков "ревсолдаты" называли "контрреволюционерами".

Так вот, в одном из кишиневских ресторанов подполковник Шкуро столкивается с самыми из них рьяными, не пожелавшими снять перед офицером головных уборов и собравшихся расправиться с дерзким "золотопогонником". Пришлось Шкуро пробиваться на улицу с револьвером в руке, где его выручили вызванные по телефону верные казачьи сотни. Отсюда отряд Шкуро был направлен в Кавказский кавалерийский корпус генерала Н. Н. Баратова, действовавший в Персии против турецкой армии.

По железной дороге на шкуровцев, едущих под своим партизанским знаменем: волчья голова на черном поле, — без красных "опознавательных" тряпок, пытались напасть, но они слаженно целились в собирающихся атаковать из пулеметов.

В мае отряд пробился на Кубань, где разъехался в двухнедельный отпуск. Потом шкуровцы двинулись двумя эшелонами на Баку, оттуда — пароходом на Энзели.

В энзелийском гарнизоне партизаны Шкуро столкнулись с морячками Каспийской флотилии, превратившихся, как и везде тогда во флоте, в красный сброд. Те публично в городском саду, несмотря на приказ, запрещавший карты, резались в популярную азартную игру "три листика". Казаки, исконно глубоко презиравшие матросов, сделали им замечание. Началась драка, в которой казаки отодрали плетками матросню. Потом поставили нескольких в тельняшках на колени и заставили их пропеть "Боже, Царя храни", "поощряя" ударами.

В июне отряд Шкуро отправился походом по персидской территории на города Решт и Казвин. По дороге им постоянно попадались возвращавшиеся с фронта большевицкие агитаторы, которых ехидные казаки охотно выслушивали, а потом сильно пороли ногайками. Особенно постарались над самым красноречивым изо всех комиссаром Бакинского комитета Финкелем, командированным в штаб самого генерала Баратова, к которому шкуровцы и добирались.

Как вспоминал Шкуро, "нестареющий и жизнерадостный" генерал Баратов "весело и молодо" приветствовал прибывших шкуровцев:

— Здравствуйте, старые кунаки-кубанцы!

Здесь отряд Шкуро, развернувшийся до четырех сотен вместе с приданным ему "не поддавшимся заразе" большевизма батальоном пехоты из добровольцев от полков и горной батареей, как Андрей Григорьевич тоже потом писал, "обязан был удержаться во что бы то ни стало в районе города Сенэ, прикрывая дорогу Сенэ-Хамадан". Чтобы успеть эвакуировать находившееся в Персии громадное русское имущество, держаться надо было несколько месяцев. И Шкуро дрался тут с турками пока не грянул Октябрьский переворот.

В конце октября 1917 года войсковой старшина Шкуро вместе с вахмистром Назаренко был делегирован от кубанцев, находящихся на фронте, во впервые собравшуюся Кубанскую краевую Раду и поехал в Екатеринодар. Рада не признала большевицкую власть и объявила о независимости Кубанского края. Дома Шкуро заболел сыпным тифом, а когда выздоровел в начале декабря, снова отправился через Баку-Энзели в свой отряд в Персии.

Между Энзели и Казвиным Шкуро арестовали как "известного контрреволюционера". На этот раз Шкуро спасла проворность его многолетнего вестового Захара Чайки, понесшегося на автомобиле к отряду, который тут же решил за своего командира "изрубить всех комитетчиков".

Прибыв в Хамадан, в штаб корпуса, А. Г. Шкуро узнал, что он произведен в полковника и назначен командиром 2-го Линейного полка Кубанского казачьего войска. Был ему тогда 31 год… А 24 декабря 1917 года в Рождественский сочельник полковник Шкуро с первой звездой на ночном небе, как принято у православных, пошел поздравлять с Рождеством сотни и по нему из темноты ударили винтовочным залпом. Он вспоминал потом:

"Это были большевистские агенты, решившие убить меня, как заклятого врага большевизма… Выяснилось, что пуля, направленная мне в грудь против сердца, ударившись в костяные газыри черкески, отклонилась влево, пробила грудную клетку возле самого сердца, вышла наружу под левую мышку и пронзила левую руку, не задев, однако, кости, оставив, таким образом, четыре отверстия".

Приехавший генерал Баратов "перекрестился, наклонился к моему уху и сказал:

— Доктор говорит, что сердце не задето. Будешь жив. Ты еще нужен Родине".

От новой, столь редкостной раны Шкуро поправился через три недели, а потом пришлось долечиваться в Тегеране. Когда полковник в феврале 1918 года вернулся в отряд, главная часть русского имущества была вывезена и российские части оттягивались от перевалов к Энзели. Шкуро узнал, что большевицкие комитеты Энзели и Баку поклялись не выпустить его отсюда живым.

Пробиться в Россию с отрядом можно было лишь кровопролитным боем. Чтобы не рисковать своими казаками, Шкуро переоделся солдатом, выкрасив волосы. С подложным паспортом он пробрался до Энзели, чтобы в нем сесть на пароход, идущий в Петровск.

В энзелийском порту Шкуро помогли казаки из 3-го Хоперского полка, в котором он уходил на Первую мировую войну. Хоперцы достали Шкуро костюм персиянина, провели его в таком виде на пароход, на котором отплывали сами, и спрятали переодетого полковника в трюме.

Весной 1918 года прибыв в Петровск, столицу Горской республики, Шкуро вместе с Хоперским полком отправился в эшелонах через Чечню в Терскую область. Позже он писал о чеченцах, вырезавших и тогда местное русское население:

"Там, где еще недавно стояли цветущие русские села, утопавшие в зелени богатых садов, теперь лежали лишь груды развалин и кучи обгоревшего щебня. Одичавшие собаки бродили и жалобно выли на пепелищах и, голодные, терзали раскиданные всюду и разлагавшиеся на солнце обезглавленные трупы русских поселян, жертв недавних боев".

Казаки пробивались под градом пуль чеченских "боевиков", как этих головорезов-горцев будут называть в России в конце XX — начале XXI века:

"Приходилось двигаться с величайшими предосторожностями, постоянно исправляя путь, и часто с рассыпанной впереди цепью казаков, выбивавших из засад преграждавших дорогу горцев".

Через "страну смерти", как назвал Шкуро Чечню, он прибыл в Терскую область в апреле 1918 года. Узнал невеселые новости: в марте убит при штурме большевистского Екатеринодара командующий Добровольческой армией генерал Л. Г. Корнилов, убит еще в декабре на станции Прохладной красными Войсковой атаман Терского казачьего войска полковник М. А. Караулов; Кубань и Терек признали советскую власть…

Шкуро неприметно поехал в Кисловодск, где жила его семья. Там он, переодетый стариком, бродил по базарам, прислушиваясь к разговорам, горевал:

"Каждое неосторожное слово могло стоить жизни; даже само наименование "казак" считалось контрреволюционным, и станичники именовались гражданами, а чаще "товарищами". Эмблема протеста — черные казачьи папахи были заменены защитными, без кокард, и солдатскими картузами. Было жалко смотреть на матерых казаков, переряженных в ненавистные им картузы и застенчиво именовавших друг друга "товарищами".

В мае Шкуро все-таки опознали, но для того, чтобы бывший хорунжий, а теперь главнокомандующий войсками Кубанской советской республики против немцев Автономов предложил ему у себя службу. Хитрый Шкуро кивал головой на разговоры красного главкома, а тот вдохновлялся:

— Командующий Таманской армией Сорокин совершенно согласен со мною в необходимости вновь организовать настоящую русскую армию.

Шкуро обзавелся мандатом от "реформатора" Автономова для вербовки офицеров и казаков, формирования партизанских отрядов на Кубани и Тереке для борьбы с немцами. Он горячо взялся за организацию казачьих отрядов, как 29 мая 1918 года Автономова посадили за отказ подчиниться ЦИК и Чрезвычайному штабу обороны республики. Немедленно взяли и "товарища" Шкуро. Благодаря невнимательности только что назначенного главкомом Владикавказского округа Беленкевича, оказавшегося пьяным, виртуозный командир "волчьих" партизанских сотен Шкуро выбрался из тюрьмы и был таков.

Андрей Григорьевич ушел с верными казаками в горы, где стал белым партизаном:

"Мы сели верхом и двинулись в путь. Долго прорывались по водомоинам, ущельям и лесным трущобам. Наконец добрались до седловины между двух гор. Это была так называемая Волчья поляна. Под исполинским дубом стоял сложенный из сучьев шалаш; возле него была воткнута пика, и на ней трепетал мой значок — волчья голова на черном поле.

— Смирно! Равнение направо, господа офицеры! — раздалась команда подполковника Сейделера, стоявшего на правом фланге небольшой шеренги офицеров и казаков.

Затем он подошел ко мне с рапортом:

— Господин полковник! Во вверенной вам армии налицо штаб-офицеров два:Я.А. Слащёв(будующий генерал Слащёв -Крымский)

и Сейделер; обер-офицеров пять: есаул Мельников, поручик Фрост, прапорщик Лукин, прапорщик Макеев, прапорщик Светашев; казаков шесть: вахмистр Перваков, вахмистр Наум Козлов, урядники Лучка, Безродный, Совенко, Ягодкин; винтовок — четыре, револьверов — два, биноклей два…

— Здорово, Южная Кубанская армия! — крикнул я. — Приветствую вас с началом действительной борьбы. Глубоко верю, что с каждым днем армия наша станет все увеличиваться и победа будет за нами, ибо наше дело правое, святое".

К этой горстке шкуровцев стали примыкать казаки Суворовской, Баталпашинской, Бугурусланской станиц — с очень удобной для набегов "площадки" между Кубанью и Тереком. В начавшейся партизанской войне с красными Шкуро оброс тысячами ратников. В июле его жену большевики взяли заложницей и пригрозили, что если Шкуро не сдастся, ее расстреляют.

Полковник ответил передавшим ультиматум:

— Женщина ни при чем в этой войне. Если же большевики убьют мою жену, то клянусь, что вырежу все семьи комиссаров, которые попадутся мне в руки. Относительно же моей сдачи передайте им, что тысячи казаков доверили мне свои жизни и я не брошу их и оружия не положу.

Большевикам пришлось заняться Шкуро вплотную. Чтобы взять его войско в клещи, подтянули подкрепления из Астрахани, двинули части из Армавира. Но партизанский полковник вырвался и ушел на север, выведя из Минвод огромный обоз беженцев. Потом он дрался на Ставропольщине.

21 июля 1918 года А. Г. Шкуро взял своей партизанской дивизией Ставрополь и соединился с Добровольческой армией. Встретившийся с ним ее командующий генерал А. И. Деникин Андрею Григорьевичу сказал:

— Родина вас не забудет.

В Добрармии 1-ю Казачью дивизию полковника Шкуро переименовали во 2-ю Кубанскую казачью, а в августе 1918 года А. Г. Шкуро назначили командиром Отдельной Кубанской партизанской бригады.

+ + +

В том же августе 1918 года генерал-майор К. К. Мамонтов был назначен Донским атаманом генералом Красновым командующим Восточным (Царицынским) фронтом.

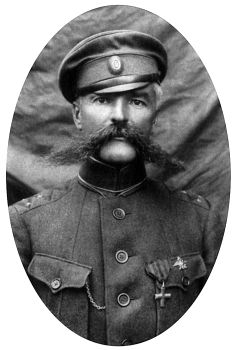

Генерал Мамонтов отмечен крестиком

Константин Константинович выдвинулся в яркого вожака донского казачества, что отмечал генерал Деникин, говоря об особенностях донцов на белом фронте:

"Дисциплина была братская. Офицеры ели с казаками из одного котла, жили в одной хате — ведь они и были роднею этим казакам, часто у сына в строю во взводе стоял отец или дядя, но приказания их исполнялись беспрекословно, за ними следили и если убеждались в их храбрости, то поклонялись им и превозносили. Такие люди, как Мамонтов, Гусельщиков, Роман Лазарев, были в полном смысле вождями, атаманами старого времени, при этом Мамонтов и Гусельщиков (командир сформированного им знаменитого Гундоровского полка, по доблести так же легендарного, как "именные" полки добровольцев. — В.Ч.-Г.) влияли на казаков своим умом, волею и храбростью…

Бой был краткосрочен. Если он начинался с рассветом, то обыкновенно к полудню он уже завершался полной победою…

Тактика была проста. Обыкновенно на рассвете начинали наступление очень жидкими цепями с фронта, в то же время какою-либо замысловатою балкою двигалась обходная колонна главных сил с конницей во фланг и тыл противнику. Если противник был в десять раз сильнее казаков — это считалось нормальным для казачьего наступления. Как только появлялась обходная колонна, большевики начинали отступать, тогда на них бросалась конница с леденящим душу гиком, опрокидывала их, уничтожала и брала в плен.

Иногда бой начинался притворным отступлением верст на двадцать казачьего отряда, противник бросался преследовать, и в это время обходные колонны смыкались за ним, и он оказывался в мешке. Такою тактикою полковник Гусельщиков с Гундоровским и Мигулинским полками в 2-3 тысячи человек уничтожал и брал в плен целые дивизии красной гвардии в 10-15 тысяч, с громадными обозами и десятками орудий.

Казаки требовали, чтобы офицеры шли впереди. Поэтому потери в командном составе были очень велики. Начальник целой группы генерал Мамонтов был три раза ранен и всё в цепях.

В атаке казаки были беспощадны. Так же они были беспощадны и с пленными… Особенно суровы были казаки с пленными казаками, которых считали изменниками Дону. Тут отец спокойно приговаривал к смерти сына и не хотел и проститься с ним.

Еще более жестоко обращались большевики с пленными казаками. Они вымещали свою злобу на казаков за их победы не только на пленных, но и вообще на станичном населении. Во многих станицах, занятых красной гвардией, все девушки были изнасилованы красногвардейцами. Две гимназистки покончили с собой после этого. Священников и стариков, почетных, уважаемых станичников пытали до смерти.

На Царицынском фронте большевики привязали пленных казаков к крыльям ветряных мельниц и в сильный ветер пустили мельницы в ход — казаков завертело насмерть. Там же стариков закопали по шею в землю, и они умерли голодною смертью. Там же привязывали казаков к доскам и бросали эти доски о землю, пока не отшибало внутренности и казак не умирал. Казаки находили своих родных распятыми на крестах и заживо сожженными…"

Вот почему донские войска командующего Царицынским фронтом генерала Мамонтова, в начале августа сбившие красных с позиции у станции Чир, рвались к этому городу с величественным названием по-своему отомстить большевицким палачам.

За мамонтовцами летела громкая слава. В начале июня отходящие вдоль железной дороги к Царицыну части бывшего пролетария большевика Щаденко с тыла обрушились на полки Мамонтова и генералу пришлось драться на два фронта. Случались дни, когда казаки, имевшие очень мало патронов, были близки к разгрому. Их так прижало, что раздались голоса, требовавшие призвать на помощь немцев. Однако справились сами. В середине июня вместе с частями генерала Фицхелаурова мамонтовцы взяли станцию Суровкино, погнали Щаденко от "железки", принудив красных отойти грунтовыми дорогами к Чиру, откуда их теперь сбили.

В середине августа 1918 года Мамонтов, получивший сильную артиллерию, выгнал большевиков за пределы Донской области и сдавил их войска у Царицына… И нависла проблема, которая постоянно у казаков вмешивалась: не хотели они идти за границы Войска Донского! Не желали от родных станиц удаляться. Заговорили перед атаманами с напором:

— Донское-то Войско невелико! Сможет ли спасти целую Расею? И на кой ляд ее спасать, коли она сама спасаться не хотит? А что же энти белые добровольцы, странствующие музыканты! Таперь засели на Кубани, а настоящей войны не делают… Давайте затевать переговоры с советскими: чтобы оне нас не трогали, а тогды и мы их не тронем.

С трудом удалось войсковому атаману Краснову добиться постановления Круга:

"Для наилучшего обеспечения наших границ Донская армия должна выдвинуться за пределы области, заняв города Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и Воронежской губерний".

Однако между собой казаки продолжали "гутарить":

— Пойдем, если и "русские" пойдут.

"Русскими" господа казаки "обзывали" "странствующих музыкантов"-добровольцев, за что, правда, в Белой гвардии кликали Всевеликое Войско Донское — "Всевеселым".

Тем не менее, в ноябре север Войска закипел невеселыми битвами. Дважды части Мамонтова наваливались на Царицын, занимали уже Сарепту, и оба раза откатывались. Не доставало у мамонтовцев тяжелой артиллерии, чтобы противостоять мощнейшим красным батареям. Не хватало у казаков и народу, чтобы преодолеть и взять опутанные проволокой царицынские позиции. Плюс ко всему, подступы к городу были сплошь изрезаны оврагами.

Для усиления белого Царицынского фронта спешно укомплектовывалась и вооружалась 3-я Донская дивизия и 2-я стрелковая бригада Молодой Донской армии, набранной из великолепной доблестью молодежи. Выписали из Севастополя пушки, для них в Ростове, в мастерских Владикавказской железной дороги делали особые бронированные платформы. Но планы нарушила начавшаяся широкомасштабная операция красных, проводить которую приехал сам Троцкий.

В Тамбовской и Саратовской губерниях большевики сплотили 40-тысячную группировку при 110 орудиях. Троцкий кричал перед красным строем, чтобы покончить с казачеством, забрать донские хлеб и уголь… Эта армада ринулась по землям Хоперского и Усть-Медведицкого округов, где их встретили лишь 8 тысяч казачьих защитников, которых смели. Большевики снова стали кроваво заливать Дон.

Казачьей белой армии пришлось бросить на очистку станиц свои лучшие части, уже скакавшие по Воронежской губернии, стоявшие у стен Царицына. Конница генерала Мамонтова смерчем понеслась по донской земле, рубя основную большевистскую кавалерийскую силу — эскадроны бывшего войскового старшины Миронова.

Не очень дальновидный Миронов потом будет говаривать тупому на вид, но злопамятному Буденному:

— Я — за Советскую власть без коммунистов!

В конце концов талантливого конника Миронова, который возглавит Вторую Конную армию, славу какой потом присвоит Буденный на счет его Первой Конной, коммунисты убьют.

В этом же, как теперь уже историки в России пишут, "втором нашествии советских войск на Дон" Мамонтов смелыми маневрами, угрозой фланговых ударов дважды разбил мироновцев под Усть-Медведицкой. К середине ноября красных из северных округов опять выбросили.

В феврале 1919 года генерал-майор К. К. Мамонтов произведен в генерал-лейтенанта. К этому времени Донская армия перешла под единое командование Главнокомандующего Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) генерала Деникина. В начавшемся весеннем наступлении белых Мамонтов командует дивизией.

+ + +

В августе 1919 года генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова назначают командиром 4-го Донского корпуса. Мамонтовский корпус получает задание выйти в тыл 8-й красной армии и, заняв донской порт Лиски, способствовать окружению ударной группы большевицкого командующего Селивачева.

8 августа конная группа мамонтовского корпуса в 7 тысяч сабель со своим леденящим душу гиком рванулась в атаку и прорвала красный фронт у Еланского Колена! На следующий день брошенный против них полк 40-й дивизии большевиков был изрублен во встречном бою.

Начались проливные дожди, кони топли в дорожной грязи. Генералу Мамонтову было так обидно за столь лихо начатое дело. Идти по приказу к Дону на Лиски значило и дальше тонуть в непролазных от влаги балках и лощинах… Севернее же, по направлению на Тамбов — солнечно и сухо. Там манили казацкое сердце еще не до конца разграбленные красными житницы Центральной России…

Константин Константинович был военной косточкой, для которого приказ – закон.Генерал Мамонтов разгладил свои мощные, истинно "мамонтовы" усищи, плюнул на приказы "странствующих музыкантов". Скомандовал сотням маршрут на Тамбов. Казаки, с полуслова, полувзгляда понимавшие атамана, ответили восторженным ревом. Развернули коней в 40-дневный рейд, который станет легендой!

11 августа эскадроны Мамонтова перерезали "железку" Грязи-Борисоглебск. Захватили три тысячи красноармейцев, двигавшихся на фронт, — распустили по домам. Вломились неподалеку на полевой учебный пункт, тут еще пять тысяч только что отмобилизованных солдат приготовили на пушечное мясо комиссары. Разогнали по домам и этих. Хозяйственно "оприходовали" на станции несколько эшелонов с боеприпасами и имуществом.

На перехват корпуса Мамонтова срочно перекидывались советские войска, но казаки по ходу их сбивали. Рубили 56-ю дивизию в верховьях реки Цны, смели бешеной атакой кавалерийскую бригаду 36-й дивизии. К югу от Тамбова их ждали укрепленные позиции, но мамонтовцы обошли их и 18 августа атаковали город.

Казаки взяли Тамбов, потеряв лишь два десятка конников убитыми и ранеными, красных же только в плен сдалось 15 тысяч, уже наслышанных, что Мамонтов не казнит, а отпускает домой. Из захваченных продовольственных и вещевых складов казаки раздавали провизию и добро населению.

В семидесяти километрах от Тамбова в Козлове был штаб красного Южного фронта, решивший драться с мамонтовцами до конца. Но и эти при приближении донцов сбежали в Орел. Из Козлова 26 августа белые эскадроны со свистом понеслись дальше; деревни, селения, города падали им под копыта: Раненбург, Лебедянь, Елец… Мамонтовские разъезды замаячили на дальних подступах к Рязани и Туле.

На всем пути партизанского рейда 4-го Донского корпуса, никак, никак не уступавшему тому, в русско-японскую войну — мищенковскому! — Мамонтов уничтожал склады большевиков, взрывал железнодорожные мосты, крушил связь, снабжение. Красных обуяла паника… Троцкий, очутившийся в районе набега и быстренько уезжавший в Москву, писал по дороге:

"Белогвардейская конница прорвалась в тыл нашим войскам и несет с собою расстройство, испуг и опустошение пределов Тамбовской области…

На Тамбовщине и в Липецкой области заполыхали антисоветские восстания. Присвоенное большевиками добро исчезало во внезапной круговерти и возмущенный Ленин подсчитывал убытки:

"Около 290 вагонов имущества вещевого склада остались в Козлове и разграблены казаками и населением".

Против мамонтовского корпуса большевики создали Внутренний фронт! Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую губернии перевели на военное положение. Предписывалось истреблять белых казаков до единого… А мамонтовцы и самых кровавых не убивали на месте, уводили с собой чекистов, комиссаров, командиров. После рейда они сдадут арестованных командованию, тех будут судить в белом Харькове. Не всех из них расстреляют, многие из захваченных коммунистов досидят в харьковской тюрьме до нового появления там большевиков.

На Мамонтова подтянули латышские и чекистские карательные отряды, могуче технически оснащенные. В городах формировались коммунистические полки. Из Москвы и Петрограда прилетело около ста самолетов, начавших рыскать за казаками с воздуха, но те рассредоточивались по лесам. Поезда переделывались в бронелетучки, шпарящие по дорогам, около которых могли появиться мамонтовцы. Да вот беда, как писал Ленин зампреду РВС Советской республики Склянскому:

"Путейцы говорят, что наши части против Мамонтова боятся вылезти из вагонов".

3 сентября 1919 года красный Внутренний фронт вокруг корпуса Мамонтова начал сжиматься и генерал повернул на юг тремя отрядами. 4 сентября отряд Толкушина захватил Задонск, 6 сентября отряд Постовского взял узловую станцию Касторную, а отряд самого Константина Константиновича — Усмань. Впереди их ждал сильнейший красный Воронежский укрепрайон.

10 сентября корпус Мамонтова снова слился воедино под Воронежем. Три дня казаки по нему палили из пушек и вышибали красных из предместий. 13 сентября ворвались в Воронеж!

Однако большевики бросили на отбивание города все свои резервы и пришлось Воронеж мамонтовцам оставить.

18 сентября Константин Константинович в последний раз обманул противника: ложным маневром атаковал в одном направлении, чтобы туда красные стянули части, а сам изменил острие наступления. Мамонтовский корпус переправился через Дон, ударом с тыла разогнал большевицкий полк и прорвал красный фронт, соединившись с корпусом генерала Шкуро, наступавшим на Воронеж с юга.

Закончился 40-дневный рейд, увенчанный еще и тем, что Мамонтов привел к белым тысячи добровольцев из мобилизованных большевиками крестьян, в основном, с Тульщины. Они прибыли в виде уже сформированной Тульской пехотной дивизии. Но о том, что великолепная эта операция покроется и дегтем, гласила едва ли не первая телеграмма добычливого Константина Константиновича в Новочеркасск:

"Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки; донской казне — 60 миллионов рублей; на украшение церквей — дорогие иконы и церковную утварь".

Генерал Деникин так подытожил действия корпуса Мамонтова:

"Обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества (апологеты генерала Мамонтова исчисляли обоз корпуса протяжением 60 верст) корпус не мог уже развить энергичную боевую деятельность. Вместо движения на Лиски и потом по тылам 8-й и 9-й советских армий, куда требовали его боевая обстановка и директива, Мамонтов пошел на запад, переправился через Дон и, следуя по линии наименьшего сопротивления, правым берегом вышел… на соединение с корпусом генерала Шкуро, наступавшим с юга на Воронеж.

Открылись свободные пути, и потянулись в донские станицы многоверстные обозы, а с ними вместе и тысячи бойцов…

Мамонтов мог сделать несравненно больше: использовав исключительно благоприятную обстановку нахождения в тылу большевиков конной массы и сохранив от развала свой корпус, искать не добычи, а разгрома живой силы противника, что, несомненно, вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции".

Участник этого рейда мамонтовский казачий офицер, впоследствии генерал Голубинцев отметил в своей книге попроще:

"К отрицательной стороне рейда надо отнести сильное увлечение военной добычей (зло, присущее всякой войне) и… реквизиции не всегда производились планомерно… Вопрос… идет о реквизиции и замене у населения лошадей для пополнения убыли и освежения конского состава, так как реквизированное советское имущество и продукты тут же раздавались местным жителям, что, конечно, вызывало симпатии к казакам у обобранного и ограбленного советской властью населения…

Громадный, на десятки верст растянувшийся обоз также стеснял движение и для своей охраны требовал много людей, что уменьшало боевой состав и обращало части как бы в прикрытие для своих обозов. Следует отметить, что обозы были особенно велики при обратном движении, когда вопрос о дальнейшем движении на север уже отпал.

В заключение следует подчеркнуть, что рейд, хотя задуман и выполнен блестяще, но использовать результаты 40-дневного пребывания конницы Мамонтова в тылу у красных и критическое положение Южного Фронта красной армии белое командование не подготовилось вовремя и не сумело. А всякий рейд без подготовки общего удара в надлежащий момент является только эпизодом, подчас блестящим и славным, но без решающего значения.

Во всяком случае, не по вине Мамонтова результаты рейда не были использованы, хотя рейд как таковой по своему размаху, масштабу, времени пребывания в тылу у противника, покрытому расстоянию и району действий, так же, как и по выполнению поставленного задания, является одним из самых выдающихся в сравнении со знаменитыми рейдами прошлого и настоящего столетия".

Проследим же теперь за последние месяцы боевой путь А. Г. Шкуро до "перекрестка", на котором оба героя этого очерка после мамонтовского рейда и хронологически соединяются.

Блистательное наступление войск Деникина в 1919 году во многом обеспечили белые конники. Каждый из добровольческих кавалерийских генералов вносил своей боевой работой особый вклад. Так, в марте 1919 года А. Г. Шкуро, командовавший с октября 1918 года 1-й Кавказской дивизией и произведенный в декабре в генерал-майора, "прорепетировал" рейд, подобный тому, что сделает Мамонтов в августе.

Дивизия Шкуро, сосредоточенная в районе Александрово-Грушевска, получила приказ присоединить к себе Терскую дивизию и ударить в тыл красным, прорвавшим фронт и катившимся в глубокий тыл Добровольческому корпусу к Иловайской. Направление кавалеристам было дано на Дебальцево: Шкуро пошел на взлом большевистского фронта у Крындачевки. Его партизанская конная бригада вломилась, захватив в окопах противника пленных и 12 пулеметов. Но утром свежие силы красных нанесли контрудар.

Генерал Шкуро ехал с бивака, когда увидел несшихся на конях во весь опор его полуодетых партизан под гром сопровождающих выстрелов. Он остановил их, тут же кинул излюбленным казачьим маневром по обходному полку слева и справа. Вперед двинул своих "волков" и пришедших в себя партизан… Полторы тысячи из красного отряда, севшего на хвост партизанам, было изрублено, отнята обратно вчерашняя добыча вместе с парой орудий и пулеметами.

Потом Андрей Григорьевич взял направление южнее Горловки, собрав в кулак все свои силы. Атаковал отступающую дивизию красных из девяти полков: сначала отрезал обозы, а на рассвете "раскатал вдребезги" ее в конном строю, даже не дав развернуться. Захватил 8 орудий, сотню пулеметов и свыше пяти тысяч пленных. Комиссаров и коммунистов из них сразу расстрелял, других распустил по домам, кроме тех, что сами пожелали в добровольцы.

Перед штурмом Горловки кубанцы взорвали железнодорожный мост к северу от нее и захватили два бронепоезда. В атаку на город пошли ночью в конном строю. Казаки скакали верхом, цепью, не стреляя. Их артиллерия и пулеметы вынеслись на тачанках карьером, встали на полтыщи-тыщу шагов перед большевицкой передовой и ударили!.. Казачьи молчаливые цепи, призрачно белея лицами в темноте, неторопливо приближались. Красные палили нервно и беспорядочно. Невдалеке от траншей шкуровцы выдернули шашки из ножен:"Ур-ра!" — лава плеснула вперед. Рубили краснюков, разбегающихся врассыпную.

Потом конники генерала Шкуро шли по советским тылам: взяли с боем Ясиноватую, а в начале апреля — Иловайскую. Их рейд длился две недели.

Венцом набега было, что дивизия Шкуро громадными переходами выдвинулась к Дебальцево. Здесь по огромной рельсовой паутине маневрировали пять тяжелых красных бронепоездов. Шкуровцы вертелись вокруг этого важнейшего железнодорожного узла, взрывая пути то там, то здесь, четырежды атаковав станцию. Но красные успевали чинить рельсы и жестоко отбивались огнем бронепоездов, пока не подоспел на помощь Корниловский полк с тяжелой артиллерией. Корниловцы зашли в тыл большевиков и раздолбали броневые составы.

В конце апреля Деникиным была проведена сложная операция в манычском направлении, где 10-я красная армия угрожала белому тылу. Участник японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер, командир 2-го Кубанского корпуса генерал-майор С. Г. Улагай, действуя на правом фланге ВСЮР, разбил степную группу 10-й армии и красную кавалерию под командой бывшего вахмистра Думенко, взяв в плен шесть советских полков с артиллерией, обозами и штабами.

В это же время генерал барон П. Н. Врангель во главе конной группы нанес решительное поражение большевикам в районе станицы Великокняжеской. Эти и другие подвиги белых конников, какими постоянно выделялись и части генерала Мамонтова, позволили к маю вырвать инициативу из рук красных, обеспечили удачу деникинского наступления 1919 года.

В середине мая 1919 года генерал-майор А. Г. Шкуро был произведен в генерал-лейтенанта и назначен командиром 3-го Кубанского казачьего корпуса.

В мае 1919 года батько Махно ополчился со своей великолепной конницей на белый корпус генерала Май-Маевского и вынудил его отойти из Юзовки. Приказали вмешаться генералу Шкуро, который махом махновцев выбил из Юзовки, а заодно южнее разбил дивизию красной пехоты. Потом Андрей Григорьевич двинулся на Мариуполь, какой тоже взял одновременно с добровольцами генерала Виноградова.

Неподалеку находилась, как потом вспоминал генерал Шкуро, "столица махновцев и склад их награбленной добычи — поселок Гуляй-Поле"."Волки" Шкуро с 5 по 7 июня разгромили это выдающееся до сих пор для украинских националистов селение в дым, далеко-далеко рассеяв махновцев.

В конце июня генерал Шкуро въезжал в освобожденный от коммунистов Екатеринослав (Днепропетровск), что, как он писал, "я никогда не забуду":

"Люди стояли на коленях и пели "Христос воскресе", плакали и благословляли нас. Не только казаки, но и их лошади были буквально засыпаны цветами. Духовенство в парадном облачении служило повсеместно молебны. Рабочие постановили работать на Добрармию по мере сил. Они исправляли бронепоезда, бронеплощадки, чинили пушки и ружья. Масса жителей вступала добровольцами в войска. Подъем был колоссальный".

+ + +

Теперь мы оказываемся в августе 1919 года, когда судьбы обоих лихих героев этой главы соединяются, и предоставляем нелицеприятное слово генералу Шкуро:

"Как раз в это время проходил знаменитый рейд генерала Мамонтова, и от него не было известий. Я просил о том, чтобы мне было разрешено пробиваться на соединение с корпусом Мамонтова для дальнейшего, по соединении, совместного рейда для освобождения Москвы; доказывал, что, овладев Москвой, мы вырвем сразу все управление из рук кремлевских самодержцев, распространим панику и нанесем столь сильный моральный удар большевизму, что повсеместно вспыхнут восстания населения и большевизм будет сметен в несколько дней. Донцы поддерживали мой план.

Однако Врангель и Кутепов сильно восстали против него. Врангель вследствие своего непомерного честолюбия не мог перенести, чтобы кто-либо, кроме него, мог сыграть решающую роль в гражданской войне. Кутепов же опасался, что его правый фланг вследствие моего ухода повиснет в воздухе и он будет отрезан от донцов.

Все эти опасения были напрасны, ибо красная пехота, сильно потрепанная и чувствовавшая себя обойденной, едва ли была способна к энергичным наступательным действиям. Красной же кавалерии, кроме корпуса Думенко, действовавшего в царицынском направлении, почти еще не существовало, ибо Буденный только формировал ее в Поволжье. Однако Главнокомандующий (генерал Деникин. — В.Ч.-Г.) не разрешил мне этого движения. Бывая в Ставке, я продолжал настаивать.

— Лавры Мамонтова не дают вам спать, — сказал мне генерал Романовский (начальник штаба ВСЮР. — В.Ч.-Г.).- Подождите, скоро все там будем. Теперь же вы откроете фронт армии и погубите все дело.

В разговоре с генерал-квартирмейстером я сказал ему частным образом, что, невзирая на запрещение, на свой страх брошусь к Москве.

— Имей в виду, — предупредил он меня, — что возможность такого с твоей стороны шага уже обсуждалась и что в этом случае ты будешь немедленно объявлен государственным изменником и предан, даже в случае полного успеха, полевому суду.

Пришлось подчиниться, но если бы я не подчинился, тогда история России была бы написана иначе. Не хочется верить, но многие и многие говорили мне потом, что тут со стороны главного командования проявилось известное недоверие к казачеству и нежелание, чтобы доминирующую роль в освобождении Москвы — этого сердца России — сыграли казачьи войска".

Тут Андрей Григорьевич расфантазировался. Но если и правда, захватил бы казак Шкуро Москву? В этом случае хватила бы лиха и столица, ставшая "сплошным зипуном", как иронично, а и с пониманием описывает кубанец Шкуро дальше возвращение "зипунных" донцов Мамонтова:

"Затем я получил приказ взять Воронеж. 6 сентября (старый стиль. — В.Ч.-Г.) произошло столкновение моих разъездов с разъездами возвращавшегося из рейда Мамонтова, ибо казаки не узнали друг друга. Вскоре недоразумение разъяснилось, и 8 сентября наши корпуса соединились у Коротояка. Мамонтов вел за собою бесчисленные обозы с беженцами и добычей. Достаточно сказать, что я, едучи в автомобиле, в течение двух с половиной часов не мог обогнать их.

Казаки Мамонтова сильно распустились, шли в беспорядке и, видимо, лишь стремились поскорее довезти до хат свою добычу. Она была, по-видимому, весьма богата; например, калмыки даже прыскали своих лошадей духами.

Мамонтов получил директиву перейти на левый берег Дона и овладеть Лисками, облегчая этим задачу донских генералов Коновалова и Гусельщикова, тщетно атаковавших эту важную узловую станцию. Мамонтов допустил крупную ошибку -он перевел на левый берег Дона не только свои войска, но и громадные обозы, имея в тылу у себя лишь единственный узкий мостик. Для охраны своего правого фланга он выставил лишь один конный полк. Вытянувшись в бесконечную колонну по низменному берегу Дона, люди Мамонтова двигались вниз по его течению.

В это время значительные силы красных, занимавших командные высоты, окаймлявшие низменность, перешли в наступление и, сбив фланговый полк донцов, атаковали отряд во фланг. Обозы бросились в паническое бегство; паника передалась и строевым частям; на единственном мосту через Дон происходила невообразимая давка. Установив пулеметы, большевики стали обстреливать мост, нанося мамонтовцам потери и увеличивая смятение".

В этот момент на противоположном донском берегу появился генерал Шкуро. Он скомандовал своему "волчьему" дивизиону и тот ринулся расчищать злосчастный мост плетями, шашками. Кубанцы разогнали на нем и по берегу ошалевших донцов, тотчас Шкуро перевел по настилу два своих конных полка. Шкуровцы, как написал потом их атаман, "наказом и показом устыдили донцов и перешли в контратаку". Сбили общими усилиями красных с высот над рекой и прогнали.

Тем временем подвели Мамонтова и туляки-пехотинцы, высланные им по левому берегу вниз по течению. Это была та Тульская дивизия, что сформировал Константин Константинович во время рейда из бывших красных мобилизованных. Теперь на левобережье новобранцев красные внезапно атаковали, прижали к Дону и разбили, захватив у них свыше трех тысяч бойцов пленными, всю артиллерию и пулеметы… Пришедшие в себя мамонтовские казаки бросились на выручку своей пехоте. Отняли у победителей артиллерию, часть пулеметов, отбили две тысячи туляков.

Дальнейшее Шкуро так описывал:

"Приведя обозы в порядок, Мамонтов перевел их обратно на правый берег Дона. Однако мои казаки успели-таки разбить брошенные повозки; многие щеголяли уже в новой одежде и даже в калошах.

Затем мы с Мамонтовым поехали в Коротояк и получили там директивы из штаба: ему опять двигаться на Лиски, а мне взять Воронеж. В Коротояке мы с Мамонтовым остановились в доме священника. Мамонтов со сломанной ногой лежал в кровати; я сидел возле него. Два наших личных адъютанта находились в этой же комнате; батюшка стоял в дверях; самовар приветливо кипел на столе.

Вдруг раздался оглушительный грохот, блеснул свет, комната наполнилась пылью и дымом. Мамонтов был сброшен с кровати и потерял сознание. Ударившись с силой обо что-то, я также лишился чувств. Однако вскоре пришел в себя; чувствую, что жестоко болит нога. Дом горел как свеча. Батюшка испускал стоны, искалеченный и с оторванной ногой; вскоре он умер. Оглушенные адъютанты стонали на полу. Прибежавшие ординарцы вынесли нас на двор. Оказалось, что тяжелый снаряд попал в дом, пробил крышу и разорвался в коридоре.

Лежа под навесом, мы постепенно приходили в себя. Вдруг раздался второй оглушительный разрыв. Снаряд попал прямо в группу людей и лошадей; многих перебил. Тогда нас вывезли за город, и к утру мы оправились совершенно. Однако вследствие ушиба ноги я не мог некоторое время влезать на коня и ездил в экипаже".

Ушибы и переломы для таких казачьих атаманов, как Шкуро и Мамонтов, за серьезные ранения не считались, и они продолжили воевать. К. К. Мамонтов пошел на Лиски. А. Г. Шкуро 24 сентября сначала атаковал Нижнедевицк и захватил там в разбитых частях 8-й армии красного Южфронта свыше семи тысяч пленных, два десятка орудий, много пулеметов. Отвлекающим маневром от воронежской цели Шкуро повернул на север, где взял Землянск, из которого противник побежал к Воронежу.

Описав в своих мемуарах эти события, Андрей Григорьевич снова не смог обойтись без старых сердечных переживаний: "Путь на Москву был теперь совершенно открыт для меня, но раз решив не поддаваться своему стремлению к ней, я удержался и продолжал выполнение данной мне задачи".

Преследуя красных, отступающих к Воронежу, Шкуро подошел к нему на 35 верст, чтобы перемахнуть Дон. В это время "обозный" генерал Мамонтов вместе с другими донскими частями все-таки взял Лиски, наконец выполнив давно поставленную перед ним задачу.

29 сентября мост, наведенный шкуровцами через Дон, был закончен, части ринулись вперед и красные открыли по "белому" берегу сильнейшую канонаду. Шкуро гнал к мосту по площади здешней деревни Гвоздевки, наполненной казаками, на автомобиле вместе с группой командиров, как снаряд ударил рядом с машиной!.. Их выбросило на землю. Поблизости убило 8 казаков и 12 лошадей. Пассажирам генералу Губину разорвало ухо, полковника Татонова ранило в шею и спину, Шкуро и на этот раз более или менее отделался: контузия в голову.

Перескочившие на другой берег два кубанских полка не сумели залететь в Воронеж сходу. Он был сильно укреплен несколькими ярусами окопов с густой проволочной сетью впереди. Четыре бронепоезда курсировали по опутавшим город многочисленным железнодорожным путям. На рассвете 30 сентября 1919 года шкуровцы снова попытались взять эту твердыню, из которой ухала тяжелая артиллерия, но были отбиты.

В 2 часа этого дня в атаку приготовились отборные эскадроны генерала Шкуро. Стеной на великолепных конях застыла его гвардия: триста способных на все казаков "волчьего" дивизиона. На каждом вместо традиционных каракулевых "кубанок" — папахи волчьего меха, какие любил носить и граф Келлер, волчьи хвосты на бунчуках. Простреленные, щегольски выношенные черкески с черными бешметами перекрещены по тусклым газырям патронташами. Спереди на бедре — кинжал, сбоку — шашка, прячутся за отворотами рукавов, по всей одежде револьверы, за плечами — винтовка… Как влитые сидят на конях и другие казаки, дравшиеся с батькой Шкуро партизанами, реют над ними на пиках с "балберками" полотна немилосердного боевого значка: волчья голова на черном поле… Сощурив глаза, покусывая смоляные стрелы усов, ждут команды и джигиты Горско-Моздокского полка.

Атамана Шкуро после того, как его выкинуло разрывом снаряда в Гвоздевке из машины, постоянно тошнит и прижимают сильные головокружения, не переставая болит нога, изувеченная взрывом в доме священника. Но как всегда и сейчас его небольшого роста атлетическую фигуру скрадывает гордая посадка на коне. Генерал крутит свой длинный желтый ус, глядя на дымный, ощерившийся пушками, "колючкой", пулеметами Воронеж, под которым уже легли десятки кубанцев. Обветренное докрасна лицо Шкуро под низко надвинутой волчьей папахой вдруг искажается, он нечленораздельно кричит. Приказ атаки глушится сплошным ревом и разрывами снарядов, но шкуровцам этого то ли крика, то ли волчьего воя достаточно. Шашки наголо!