«Крайний русский национализм» — это и есть фашизм.

"Только национализм "звериный" («крайний национализм» — фашизм) , может противостоять интернациональному марксизму и мировому, удушающему человечество, банковскому еврейскому тресту. Только "звериный" национализм (фашизм) спасёт Россию", — белофашист Виктор Ларионов.

Е.В. Семёнова: Чудо сбывшейся судьбы. А.И. Солженицын. 6. Изгнанник.

«Свобода! – принудительно засорять коммерческим мусором почтовые ящики, глаза, уши, мозги людей, телевизионные передачи, так чтоб ни одну нельзя было посмотреть со связным смыслом. Свобода! – навязывать информацию, не считаясь с правом человека не получать её, с правом человека на душевный покой… …Свобода! – издателей и кинопродюсеров отравлять молодое поколение растлительной мерзостью. Свобода! – подростков 14-18 лет упиваться досугом и наслаждениями вместо усиленных занятий и духовного роста. Свобода! – взрослых молодых людей искать безделья и жить за счёт общества… …Свобода! – оправдательных речей, когда сам адвокат знает о виновности подсудимого. Свобода! – так вознести юридическое право страхования, чтобы даже милосердие могло быть сведено к вымогательству… …Свобода! – сбора сплетен, когда журналист для своих интересов не пожалеет ни отца родного, ни родного Отечества. Свобода! — разглашать оборонные секреты своей страны для личных политических целей. Свобода! – бизнесмена на любую коммерческую сделку, сколько б людей она не обратила в несчастье или предала бы собственную страну… …Свобода! – для террористов уходить от наказания, жалость к ним как смертный приговор всему остальному обществу… … Свобода! – даже не защищать и собственную свободу, пусть рискует жизнью кто-нибудь другой». («Измельчание свободы»)

На Западе вокруг фигуры Солженицына с первых дней был поднят огромный ажиотаж. Едва сошёл писатель с трапа самолёта, как толпа журналистов окружила его, ожидая, что он скажет. Но А.И. ожидания эти не оправдал, заявив коротко:

— Я – достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь помолчу.

«Вот наконец я стал свободен как никогда, — вспоминал он, — без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту – говори! И даже не естественно не говорить! Сейчас можно сделать самые важные заявления – и их разнесут, разнесут… А внутри меня что-то пресеклось… Вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено».

То было первое разочарование западной прессы, первая трещина, ставшая прологом к взаимному отчуждению, а вскоре и настоящей войне СМИ против писателя. Запад скоро разглядел в Солженицыне недруга, да и А.И. быстро понял, что надежды, возлагаемые им на Запад, были ошибочны. Западу не было дела до умученных большевиками русских (русских не стояло в списке порабощённых наций, но обратно: на них возлагалась ответственность за порабощение – об этом писатель узнает позже), до русских вообще, и не с коммунизмом шла борьба – но с Россией и русскими. Этого Солженицын, заявлявший всегда, что волнует его именно судьба русского народа, что более всего пострадал от большевистского ига русский народ (ещё – украинский), не мог принять. В 1982-м году он писал президенту Рейгану: «…некоторые американские генералы предлагают уничтожить атомным ударом – избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР – и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского общества…» Когда Рейган пригласил на встречу советских диссидентов, А.И. отказался быть на ней, сочтя невозможным быть поставленным в «ложный ряд». Отдельная же встреча с писателем, являющимся «символом крайнего русского национализма»была признана нежелательной.

Оказавшись на Западе, Солженицын стал первым врагом «Третий эмиграции» и её идейных побратимов. Начало противоборства было положено ещё в России, оно наметилось в споре с А.Д. Сахаровым. Ещё в 69-м году в статье «На возврате дыхания и сознания» Солженицын отмечал ряд ошибок во взглядах Андрея Дмитриевича. Сахаров во всех бедах обвинял «сталинизм» (что, по замечанию А.И., после 56-го не требовало особой смелости), Солженицын доказывал, что Сталин был верным последователем Ленина. Спорили о национализме, который Сахаров считал помехой, мешающей светлому движению человечества. Дискуссия была продолжена по высылке А.И. Его «Письмо вождям Советского Союза» встретило резкую оценку Андрея Дмитриевича. Академик упрекал своего оппонента в «великорусском национализме», относил слово «патриотизм» к «арсеналу официозной пропаганды», признавал, что православие «настораживает его». «Дождалась Россия своего чуда – Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания!» — восклицал Солженицын. В статье «Сахаров и критика «Письма вождям» он ответил и Андрею Дмитриевичу и его единомышленникам: «Особенно задело Сахарова и оскорбило единомыслящих с ним читателей моё выражение в «Письме»: «несравненные страдания, перенесённые русским и украинским народами». Я рад был бы, чтобы это выражение не имело оснований. Однако я хочу напомнить А.Д., что «ужасы Гражданской войны» далеко не «в равной степени» ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом, это в их теле бушевали революция и сознательно-направленный большевицкий террор (…). Под видом уничтожения дворянства, духовенства и купечества уничтожались более всего русские и украинцы. Это их деревни более всего испытали разорение и террор от продотрядов (большей частью инородных по составу). Это на их территории было подавлено более 100 крупных крестьянских восстаний (…). Это они умирали в великие искусственные большевистские голоды 1921 на Волге и 1931-1932 на Украине. Это в основном их загнали толпою в 10-15 миллионов умирать в тайгу под видом «раскулачивания» (Как и сейчас нет деревни беднее русской.) А уж русская культура была подавлена прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала существовать, эпидемия переименований катилась при оккупации, в печати позволено было глумиться и над русским фольклором, и над искусством Палеха, и от ленинской «шовинистической великорусской швали» родилась дальше волна беспрепятственных издевательств: «русопятство» считалось литературно-изящным термином, Россия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали поэты:

«Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,

Чтоб по телу её прошёл Коммунизм-мессия».

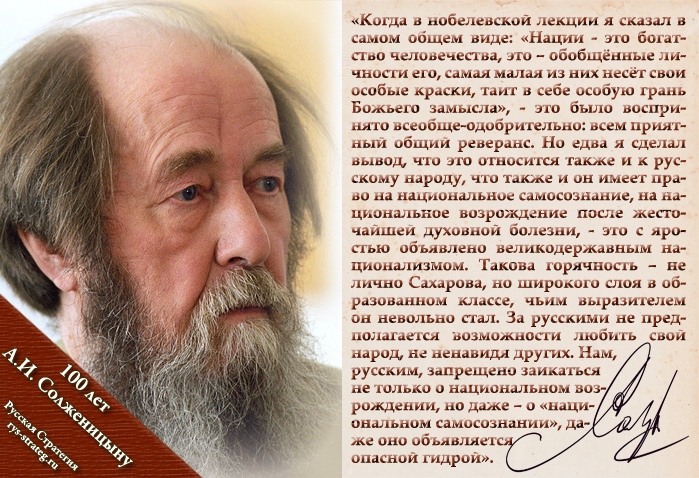

Кроме того, в этой статье А.И. сделал общий вывод: «Когда в нобелевской лекции я сказал в самом общем виде: «Нации — это богатство человечества, это – обобщённые личности его, самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла», — это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится также и к русскому народу, что также и он имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, — это с яростью объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность – не лично Сахарова, но широкого слоя в образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже – о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой».

Те, кто объявляли национальное самосознание опасной гидрой, заходились в бешенстве, выплёскивая потоки ненависти к России, к русскому народу и к Солженицыну. Вот, лишь краткий перечень обвинений в адрес писателя: православный аятолла (Эткинд), реакционный утопист, освещает своим престижем самые порочные идеи, затаённые в русском мозгу, фанатик, большевик наизнанку (Синявский), политический экстремист, раковая опухоль на русской культуре, пытается содействовать распространению своих монархических взглядов, играя на религиозных и патриотических чувствах народа, недообразованный патриот, ненавистник интеллигенции, поджигатель войны, пришёл к неосталинизму, яростный сторонник клерикального тоталитаризма, великий Инквизитор, потенциальный диктатор (Копелев), идейный основатель Гулага, Солженицын, пришедший к власти, был бы более опасным вариантом теперешнего советского режима, опасность нового фашизма, обыкновенный черносотенец: обвиняет евреев, поляков, латышей, запрограммирован политическими мумиями, поддержавшими Гитлера, аморальность, бесчестность и антисемитизм нацистской пробы…

О. Александр Шмеман замечал:«Обвинительный акт предъявляется здесь уже не Солженицыну, а самой России, с нею сводятся счёты».Схожую мысль встречаем мы в статье Виктора Аксючица «Яновщина. Об архетипах русофобии…»: «…в чём причина такой инфернальной ненависти Янова к Солженицыну? Кроме личных мотивов определяющим здесь оказывается то, что Солженицын — не лидер некоей новой русской правой (куда Янов сваливает советский истеблишмент, националистов и шовинистов, русских патриотов, православных христиан, цвет современной русской культуры), но является современным гением России — её голосом и выразителем национальной совести. Действительно, его творчество воплощает Русскую идею в современности. И тяжба с писателем Солженицыным прикрывает тяжбу с Россией».

На нападки в свой адрес писатель, занятый работой над романом, не считал нужным отвечать, но оставить без внимания оскорбления в адрес своей страны и народа не мог. Единым ответом всем и на всё стала статья «Наши плюралисты». Она вобрала в себя целую коллекцию русофобских высказываний и имён главных русофобов (Амальрик, Шрагин, Померанц, Синявский и др.) и очень перекликается со знаменитой работой Игоря Шафаревича «Русофобия». «…Так с удивлением замечаем мы, что наш выстраданный плюрализм – в одном, в другом, в третьем признаке, взгляде, оценке, приёме – как сливается со старыми ревдемами, с «неиспорченным» большевизмом. И в охамлении русской истории. И в ненависти к православию. И к самой России. И в пренебрежении к крестьянству. И – «коммунизм ни в чём не виноват». И – «не надо вспоминать прошлое». А вот – и в применении лжи как конструктивного элемента…» — заключал А.И.

Статья «Наши плюралисты» вызвала большое негодование «прогрессивной» общественности. Ею и другими произведениями Солженицына в Москве возмущался Лев Копелев: «Ты постоянно жалуешься на непонимание, на преследования. Но сам зло и спесиво напускаешься на Шрагина, на Тарковского, на Эткинда, на Синявского, на всех плюралистов. И во всех твоих окриках нет ни доказательств, ни серьезных возражений — где уж там говорить о терпимости к инакомыслию, — а только брань и прокурорские обвинения в ненависти к России.

Любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты, и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь.

Твою статью о фильме Тарковского могли бы с самыми незначительными словесными изменениями опубликовать «Советская Россия» и «Молодая гвардия». И суть, и тон, и стиль публицистики В.Кожинова, Д.Жукова и др. и твоей родственно близки — «тех же щей чуть погуще влей». (…)

Ты постоянно говоришь и пишешь о своей любви к России и честишь «русофобами» всех, кто не по-твоему рассуждает о русской истории. Но неужели ты не чувствуешь, какое глубочайшее презрение к русскому народу и к русской интеллигенции заключено в той черносотенной сказке о жидомасонском завоевании России силами мадьярских, латышских и др. «инородческих» штыков? Именно эта сказка теперь стала основой твоего «метафизического» национализма, осью твоего «Красного колеса». Увы, гнилая ось».

Дочь Льва Зиновьевича в телефонном разговоре с о. Александром Шмеманом на повышенных тонах возмущалась, как может тот защищать Солженицына, который «хуже Сталина», «абсолютно дискредитирован в России», «лгун» и т.д.

Как не отступал от своей правды А.И. в Союзе, так же оставался верен себе на Западе. «Демократическую» общественность это приводило в ярость. И раздались голоса: мы дали ему убежище – а в ответ никакой благодарности! Америка с 80-го года утвердила клише: Солженицын хуже Сталина, Гитлера, Ленина, безразличен к судьбе диссидентов, готов был пожертвовать жизнью детей ради ещё одной рукописи, русский шовинист, недемократичный, неблагодарный… «Какой смык с Советами!.. – замечал писатель. –Когда выгодно использовать клевету, чем эти две мировые силы, коммунизм и демократия, так уж друг от друга отличаются? Переброшенный в свободную Америку, с её цветущим, как я думал, разнообразием мнений, никак не мог я ожидать, что именно здесь буду обложен тупой и дремучей клеветой – не слабее советской! Но советской прессе хоть никто не верит, а здешней верят…»; «Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время – без опоры на свою территорию. Свет велик, а деться некуда, два жорна».

Особенный гнев Запада вызывала критика Солженицыным западного образа жизни, высказанная им особенно сильно в Гарвардской речи и речи при получении премии «Фонда Свободы» («Измельчание свободы»). А.И. указывал на крайнее падение духовности и мужества, на понимание свободы, как вседозволенности, свободы падения, а не нравственного совершенствования, на то, как извращая и искажая всякую информацию по своему произволу, пресса формирует общественное мнение, навязывает свой взгляд на вещи («Безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей»), на «бездушие юридической гладкости» («…ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридически, тоже мало достойно человека»), на необоснованное доминирование права личности над правом общества(«Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество… от иных личностей, — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности»).

После Гарвардской речи аналитики отмечали: «Банда журналистов центрировано хочет опорочить Солженицына. Он напал на массмедиа за их самоуверенность, лицемерие, обман, они этого ему никогда не простят. Он должен понимать, насколько его масштабное видение не подходит демократическому и либеральному обществу».

Апофеозом травли стало обвинение А.И. в антисемитизме. Основой к этому послужил «Август 14-го», главы из которого читались на радио «Свобода», подвергнутому за это резкой критике. Как посмел писатель указать, что Богров был евреем?!«Части «Августа Четырнадцатого» рассматриваются как прикрыто-антисемитские… Критики романа утверждают, что Солженицын считает еврейское происхождение Богрова ключом, фактически возлагая на евреев ответственность за коммунистическую революцию», — писала «Вашингтон пост». Р. Пайпс обнаружил в романе «скрытые антисемитские намёки». Издатель журнала «Комментарии» Н. Подгорец отмечал: «Хотя мы не находим в книгах Солженицына прямого указания на положительную неприязнь к евреям, мы не находим в них и симпатии». Самый умеренный упрёк был в «неосознанной нечувствительности к страданиям евреев» и сравнении «антисемитизма Солженицына» с «антисемитизмом Достоевского». В конце марта 1985-го года вопрос был вынесен на обсуждение сената США. Вынести вердикт по поводу романа сенаторы не смогли, поскольку не читали его. Зато решили усилить контроль за радиопрограммами, ввести надзор до выхода их в эфир. «Да здравствует Предварительная Цензура в Соединённых Штатах!» — откликнулся А.И.

Несмотря на все бури, основным делом Солженицына оставался роман «Красное Колесо», труд, написанный в смешанном жанре – романа и художественного исследования. На Западе он получил доступ к новым материалам из архивов первой эмиграции, встречался с потомками белоэмигрантов, собирая бесценные их свидетельства. Вместе с семьёй писатель поселился в усадьбе «Пять ручьёв» в штате Вермонт. Вокруг простирались леса, ближайшие населённые пункты были довольно далеко – за покупками нужно было ездить на машине, — что представляло определённые бытовые неудобства для семьи А.И., но зато дарило, наконец, тот покой и тишину, в которой можно было предаться работе. Местные жители относились к русскому писателю с большим уважением и предупредительностью: за всё время его жизни там никто из них не показал журналистам дороги к его дому. Колоссальная работоспособность Солженицына и преданность его своему делу поражала многих. Л.К. Чуковская вспоминала: «Солженицын, где бы ни селился и куда бы ни бросала его судьба, всегда и везде оставался суверенным владыкой собственного образа жизни… Солженицын и праздность – две вещи несовместные. (…) Слежка его – за самим собою – была, пожалуй, неотступней, чем та, какую вели за ним деятели КГБ. Урок рассчитан был на богатырские плечи, на пожизненную работу без выходных, а главным инструментом труда была полнота и защищённость одиночества». В Вермонте А.И. жил, как затворник, ничуть не походя на третьих эмигрантов, добровольно сбежавших из страны в поисках лучшей жизни. Он всем существом своим оставался в России, продолжал служить ей и этим был схож с эмигрантами первыми. О. Александр Шмеман писал: «Его сокровище – Россия, и только Россия, моё – Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае – нет».

О. Александр, читая «Красное Колесо», с опаской замечал, будто Солженицын писал Ленина с себя. Это было мнением многих. И сам А.И. не отрицал, что образ этот взял из себя, что в Ленина было вложено им даже больше, нежели в Воротынцева или Саню Лаженицына. Находясь в Цюрихе, он буквально вживался в этот образ, бродя по улицам, по которым ходил его герой, посещая места, где он бывал… Однако достаточно странно делать из этого какие-то далекозаходящие выводы, приравнивая одну личность к другой. Достоевский признавался, что писал из себя Ставрогина. Да и любой писатель в своих героев, в той или иной мере, вкладывает себя, перевоплощается в них, вживается в существо их. Солженицын говорил, что Ленина он писал тем же методом, что и Шухова, Яконова, Сталина и многих других героев своих книг. В этом и заключается писательская интуиция. Говоря об этой своей работе, А.И. пояснял: «Все эти 40 лет я занимаюсь Лениным. Я настойчиво собирал каждую крупинку, воспоминания о нём, его истинных чертах. Я не приписываю ему никакой черты, которой у него не было. Моя задача – как можно меньше дать воли воображению, как можно больше воссоздать из того, что есть».

По мере продвижения труда, изменялись сроки и отчасти концепция романа, его временное пространство завершилось 17-м годом. Для показания краха России Солженицын избрал ряд поворотных моментов в истории последних предреволюционных лет. А.И. замечал, что несколько раз Бог давал России шанс свернуть с гибельного пути, несколько раз выпадали моменты, когда в считанные дни, часы можно было изменить всё, обратить ход истории, спастись, когда чаши весов оказывались на одном уровне, и крупицы было достаточно, чтобы перевесить, и всякий раз крупица эта падала в чашу погибели… Отмечая таким образом «точки невозврата», Солженицын дошёл до 17-го года, после которого трагедия уже стала необратимой, и остановился на этом. В процессе работы А.И. понял, что ключ всех русских бедствий лежит не в Октябре, ставшим лишь довеском, а в Феврале, и Февралю посвящён наибольший пласт романа. Он чувствовал, что Февраль может вот-вот повториться в России, он спешил предупредить эту новую беду, это новое воспроизведение «бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну», но какому писателю, мыслителю удавалось это? Ведь и о подстерегающих Россию несчастьях начала века сколькие лучшие умы – предупреждали! И не были услышаны…

Глубинную суть всего творчества Солженицына и, в частности, романа «Красное колесо» замечательно верно выразил Виктор Аксючиц в статье «Об А.И. Солженицыне»:«Солженицын описывает внутреннюю бездну богооставленности души, из последних сил тянущейся к церковной паперти и в ответ на последнюю надежду получающей спасительные токи благодатного очищения. Любовь к Богу обретается через любовь к ближнему – простая истина открывается в наше путаное время. Путь воцерковления современного человека после трагедий богоборческого века не может быть елейно приторным, это путь очистительных страданий и возрождения на грани смерти. Солженицын не только движет геополитическими глыбами, но и формирует новые души. Судьбы героев переживаются, как судьбы близких, – они и близки, потому что мы, соотечественники, связаны судьбой своего Отечества и единством национального характера. Романы «Колеса» пробуждают чувство сопричастности величайшей трагедии Родины».

Все мысли Солженицына были обращены к России. На средства от издания «Архипелага» был создан Русский Общественный Фонд, в задачи которого входила помощь политзаключённым, а также русской культуре, развитие издательского. Он кропотливо собирал мемуары свидетелей русской катастрофы, труды публицистов, учёных – этот огромный архив составит основу Всероссийской мемуарной библиотеки и Исследований новейшей русской истории. Вместе с Н.А. Струве было налажено издание этих книг для бесплатной посылки их в Россию. Основная нагрузка по всем этим проектам легла на плечи Натальи Дмитриевны, овладевшей набором и вёрсткой. Собственными усилиями она наладила выпуск 20-томного собрания сочинений мужа, редактируя его, верстая на купленном компоузере (лишь печатали книги в Париже). На ней же была бухгалтерия Фонда.

Основная же цель А.И. и его семьи не изменялась с первых дней высылки:«…возврат в Россию, чувствуем себя повседневно связанными с нею… Мы верим, что вернёмся, для этого и работаем».

«Невероятное нравственное здоровье. Простота. Целеустремлённость… Несомненное сознание своей миссии, но в этой несомненности подлинное смирение… Чудный смех и улыбка… Никакого всезнайства. Скорее интуитивное понимание… Такими, наверное, были пророки… Его вера – горами двигает… Рядом с ним невозможна никакая фальшь, никакая подделка, никакое «кокетство» — писал о. Александр в дневнике после первой встречи с А.И.

Из статьи А.И.С. «Фильм о Рублёве»: «И какое ж во всём том проникновение в старую Русь? А — никакого. Автору нужен лишь символ. Ему нужно превратить фильм в напряжённую вереницу символов и символов, уже удручающую своим нагромождением: как будто ничего нам не кажут в простоте, а непременно с подгонкой под символ. Да, так главный же символ, пережатый до предела: юродивая дурочка-Русь за кусок конины добровольно надела татарскую шапку, ускакала татарину в жены — а на татарской почве, разумеется, излечилась от русской дури. Никак не скажешь, что эта дурочка родилась из неразгаданной биографии Рублёва. Так что ж — присочинена как зрительно выгодный аксессуар? Или как лучшее истолкование русского поведения в те века? и в наш век? (…) А. Тарковский неоднократно отрицал, что в фильме "Андрей Рублёв" он хотел критиковать советскую действительность эзоповым языком. "Я отметаю совершенно это объяснение моей картины" ("Форум", 1985, № 10, с. 231). Но такое объяснение было сделано мною в наилучшем предположении для Тарковского: что он — фрондёр, который, однако, в приёме аналогии, неосторожно обращается с русской историей. Если же, как говорит Тарковский (там же): "Я никогда не стремился быть актуальным, говорить о каких-то вещах, которые вокруг меня происходят", — то, стало быть, он и всерьёз пошёл по этому общему, проторенному, безопасному пути высмеивания и унижения русской истории, — и как назвать такой нравственный выбор? Да он тут же, рядом, и пишет: "Художник имеет право обращаться с материалом, даже историческим, как ему вздумается, на мой взгляд. Нужна концепция, которую он высказывает." Что ж, если так — художники останутся при своём праве, а мы все — без отечественной истории».

Е.В. Семёнова.